On continue avec le

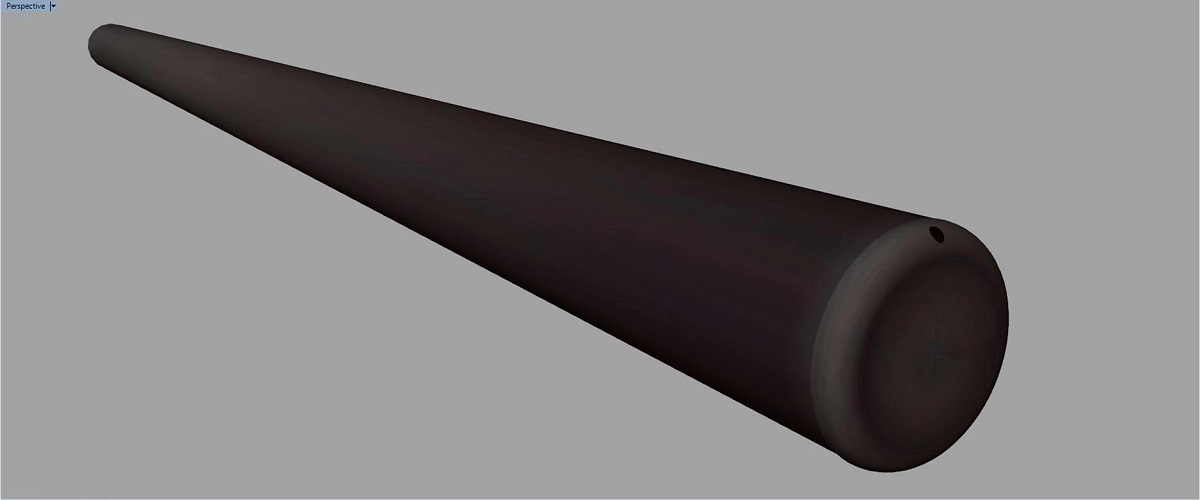

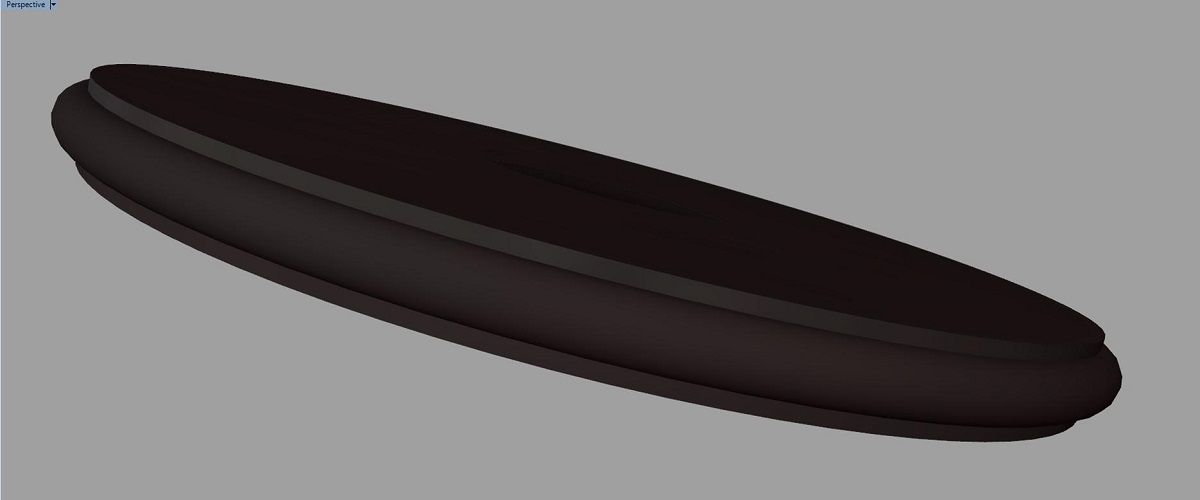

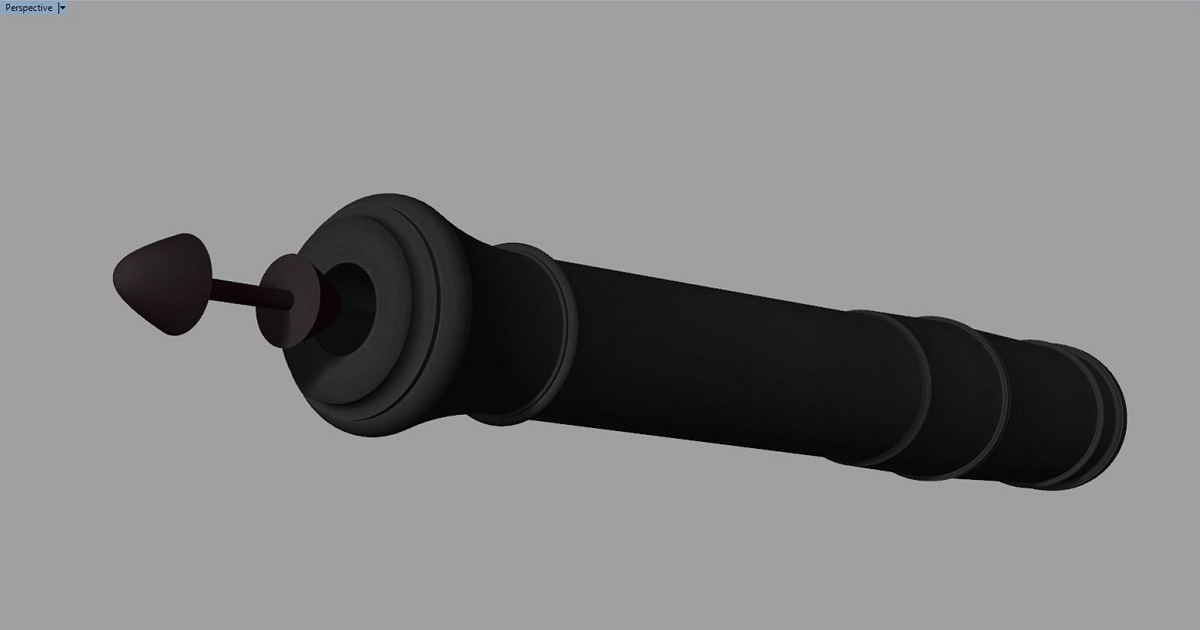

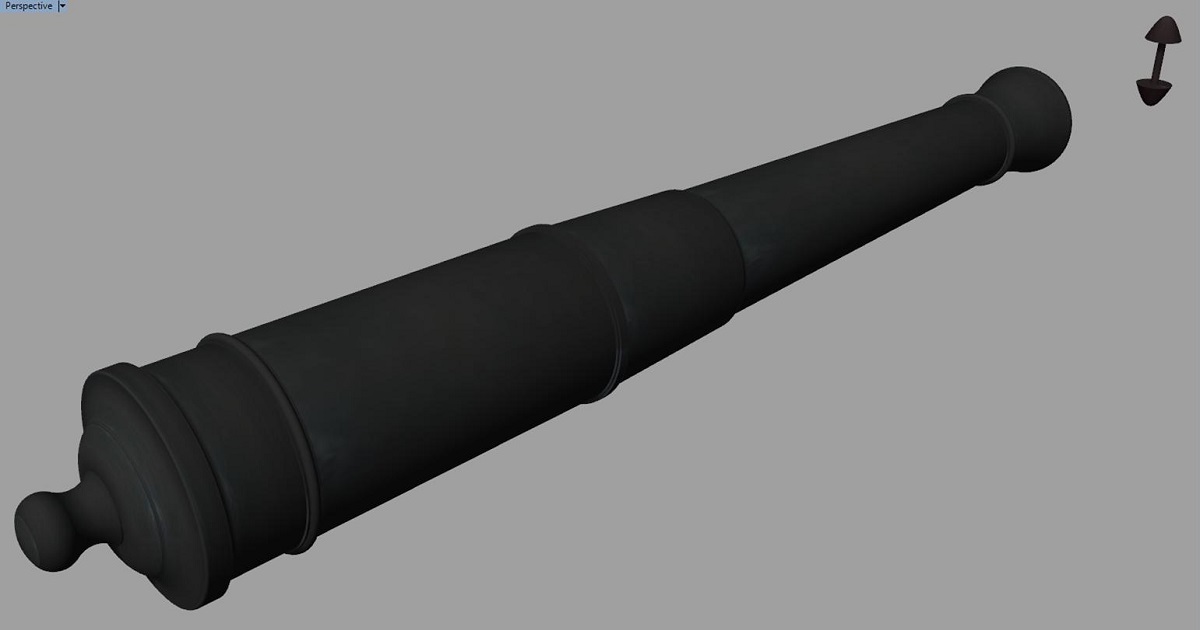

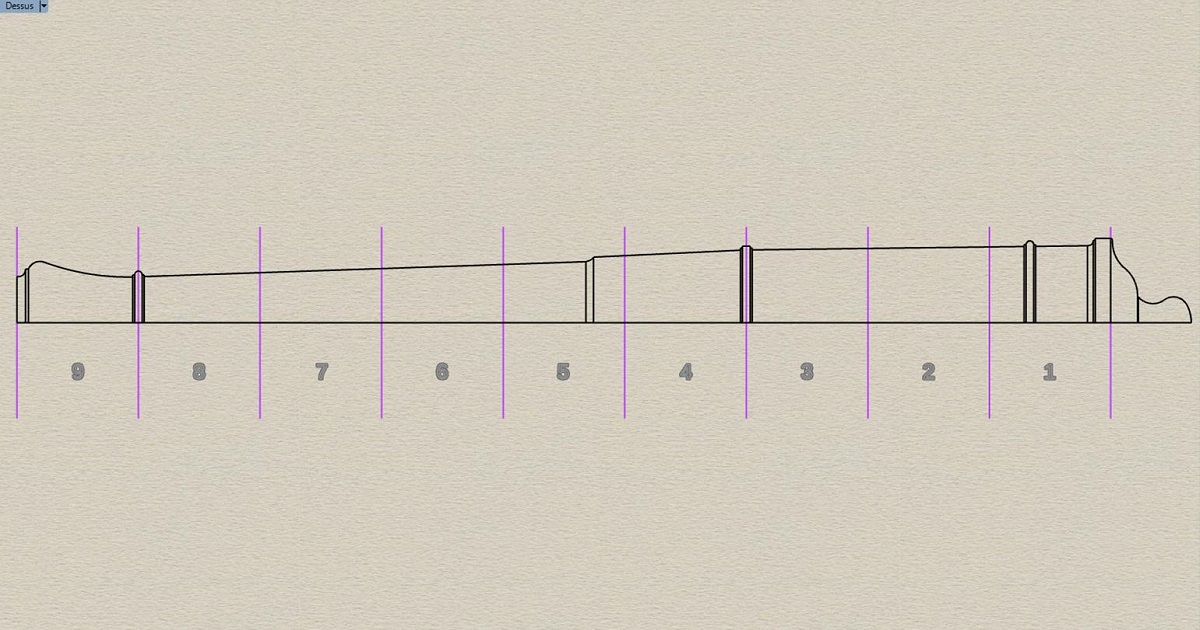

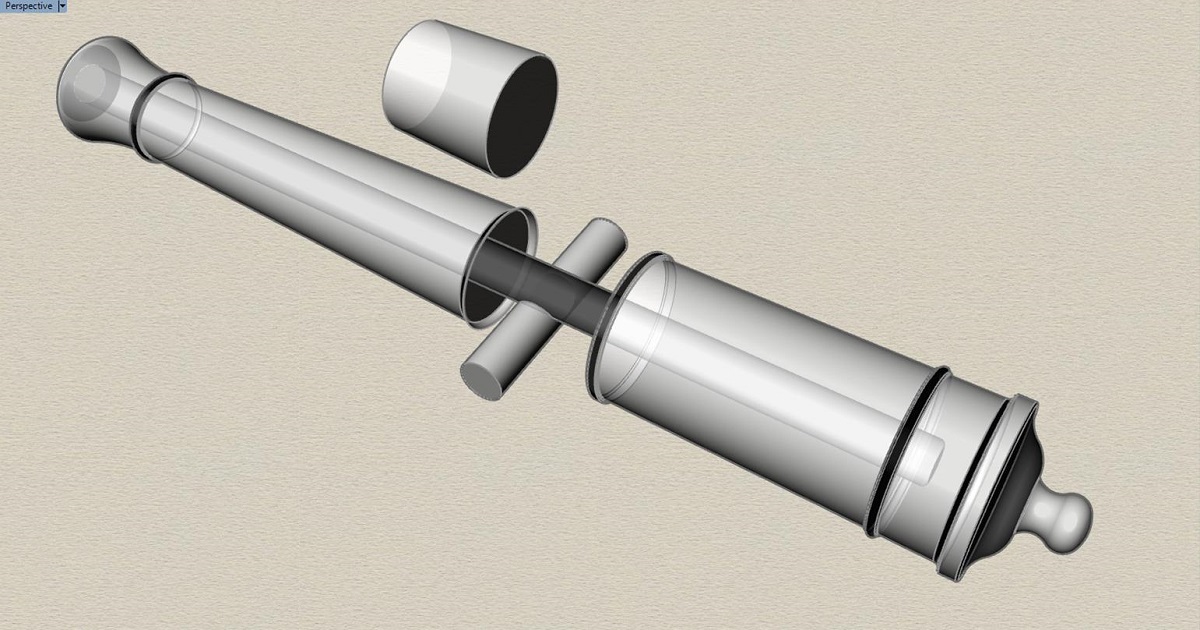

Tracé du cul-de-lampe.  Vue en perspective 3D < Lien actif

Vue en perspective 3D < Lien actifNous achevons maintenant le tracé de la culasse par son cul-de-lampe.

Comme nous l’avons vu précédemment lors du tracé du bouton de culasse,

la longueur restante pour celui du cul-de-lampe est de 1/3 de la cote totale réservée

aux éléments de la culasse (bouton, collet, listel, cul-de-lampe et son adoucissement).

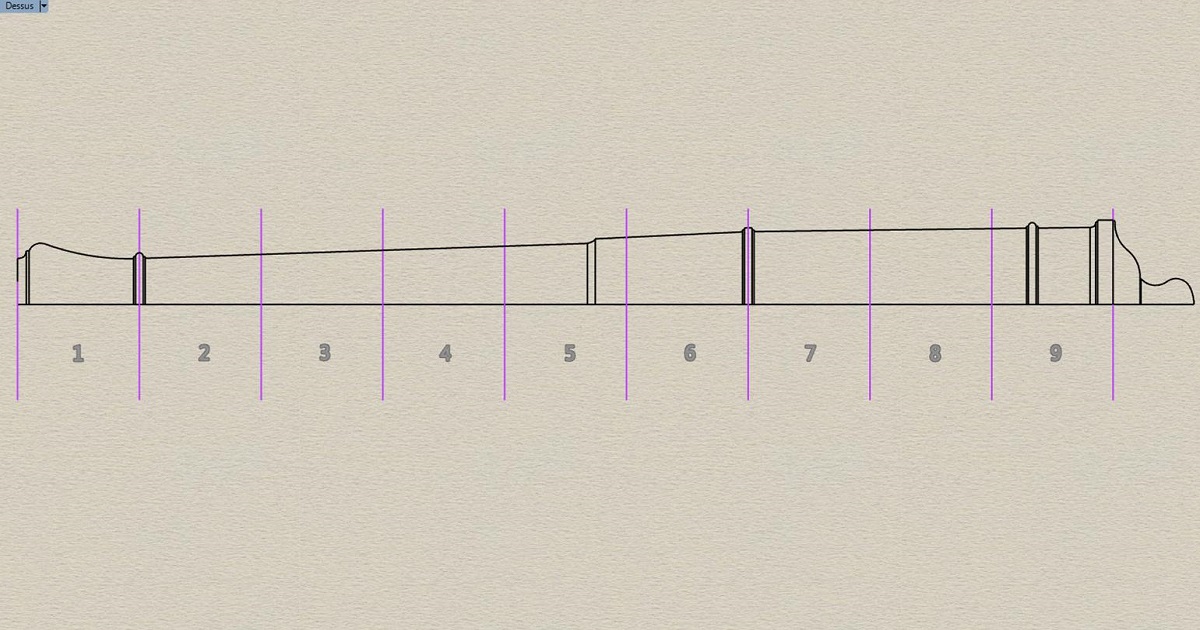

Il est important de remarquer que pour le tracé du cul-de-lampe, selon Maritz pour cette période,

l’adoucissement de la plate-bande de culasse ne débute pas au dernier quart de la largeur de la plate-bande,

comme ce sera le cas quelques années plus tard, mais au vif inférieur de la plate-bande, de telle sorte que

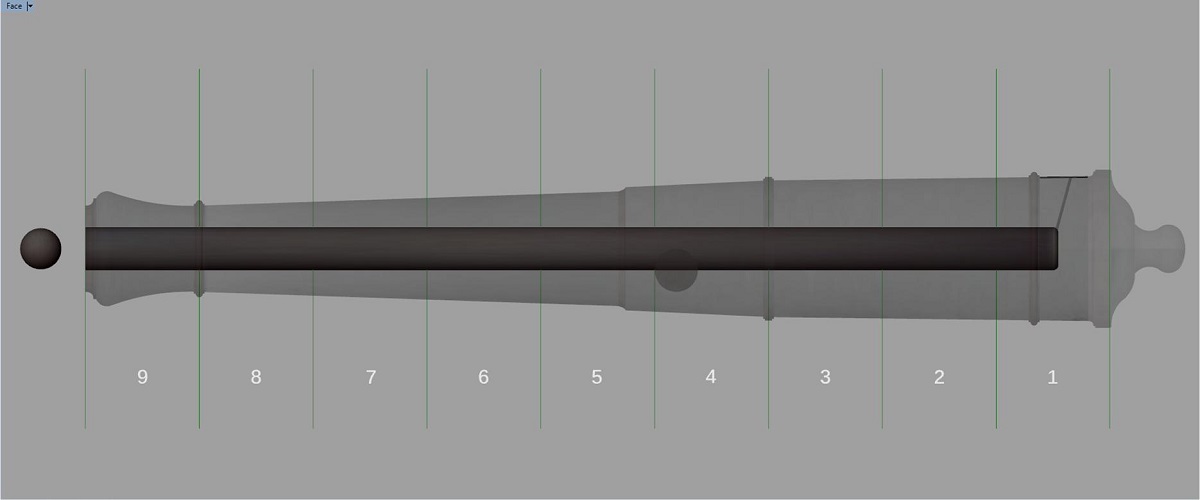

cet adoucissement n’entre pas dans les neufs neuvièmes qui décompose une pièce d’artillerie de 1733 à 1766.

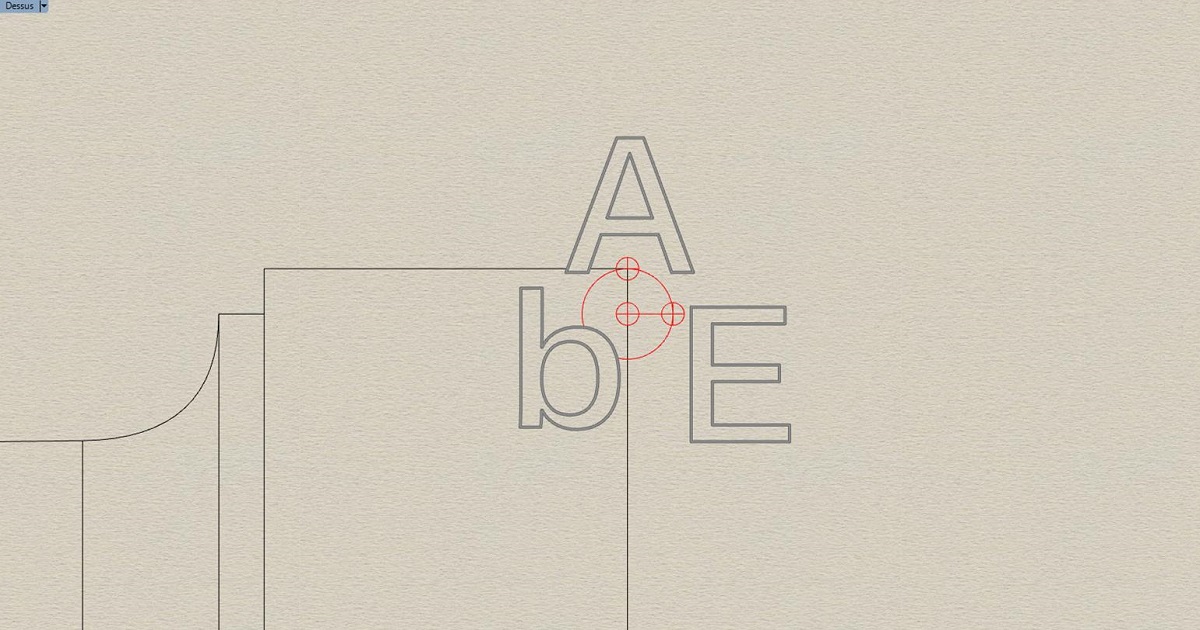

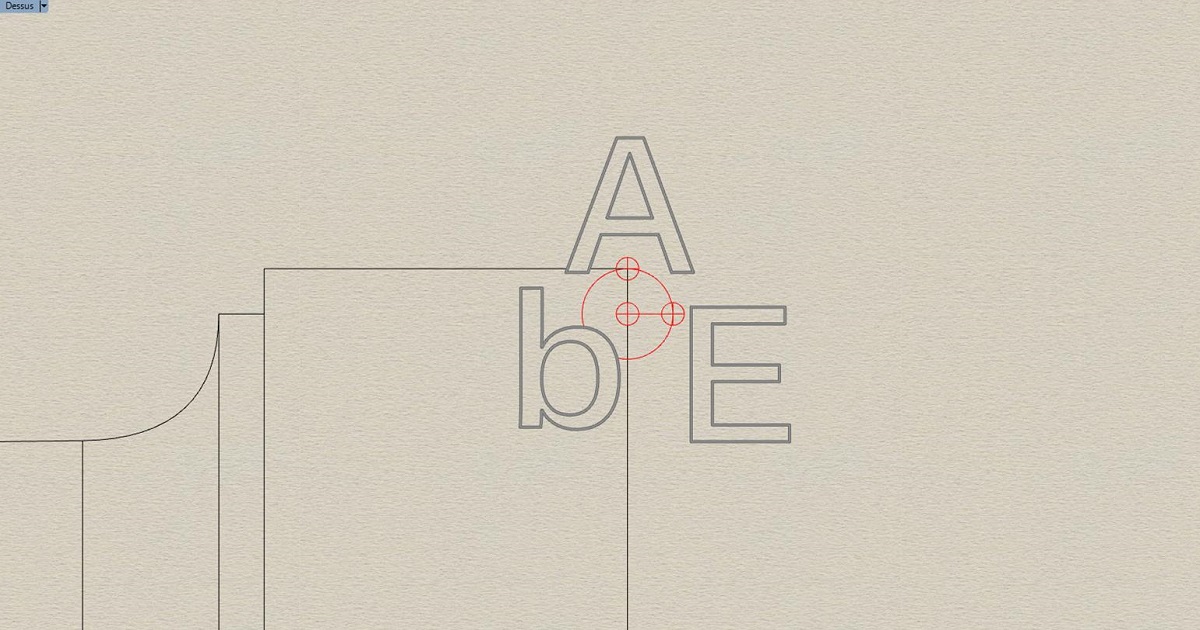

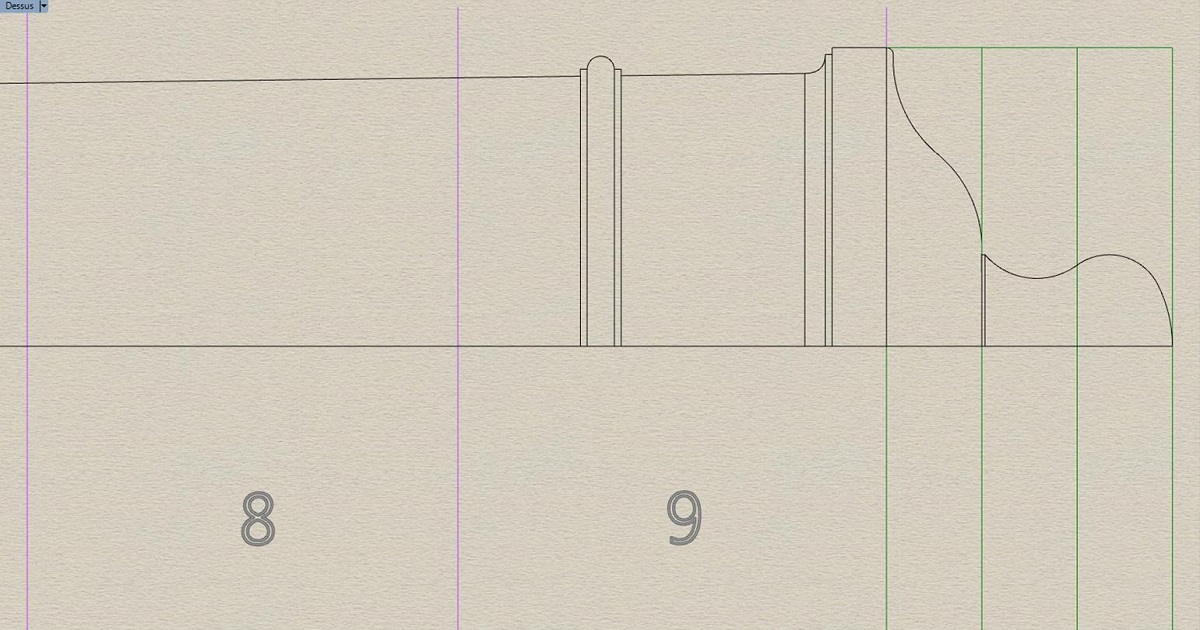

Nous matérialisons dans un premier temps les points A, E et b.

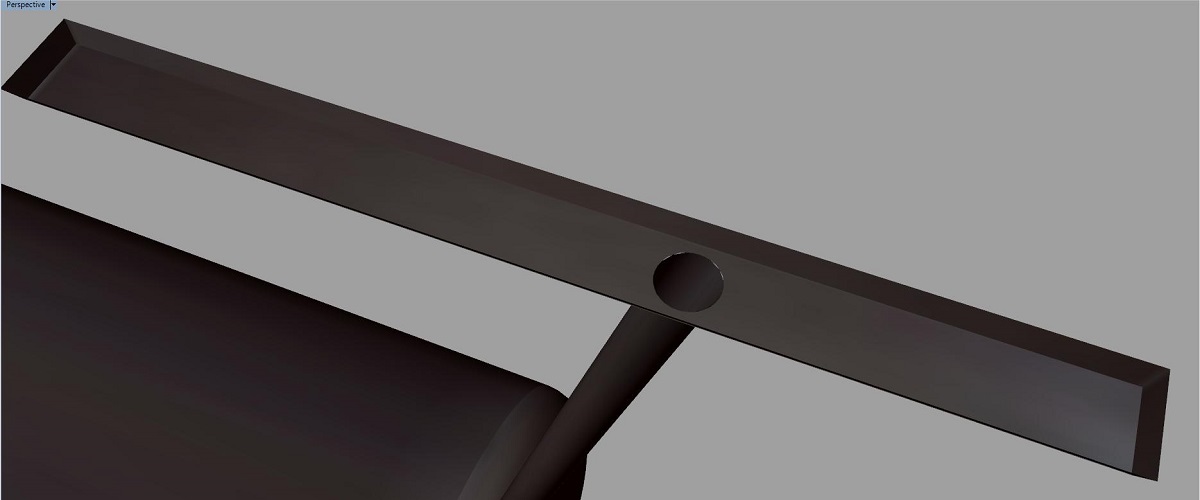

Le point A est positionné sur l’arête supérieure de la plate-bande de culasse au vif inférieur de celle-ci.

Le point b est positionné à 1/24ème de calibre du point A, au vif inférieur de la plate-bande, soit ici à 4 m/m.

Tracé du segment b/E, perpendiculaire au segment A/b, tel que b/E = 1/24ème de calibre, soit ici 4 m/m.

Tracé de l’arc de centre b et de rayon b/E.

Nous venons d’obtenir avec ce tracé, l’adoucissement du cul-de-lampe.

Nous positionnons maintenant le point B, sur l’arête et au vif supérieur du listel du collet du bouton de culasse,

et traçons la droite A/B.

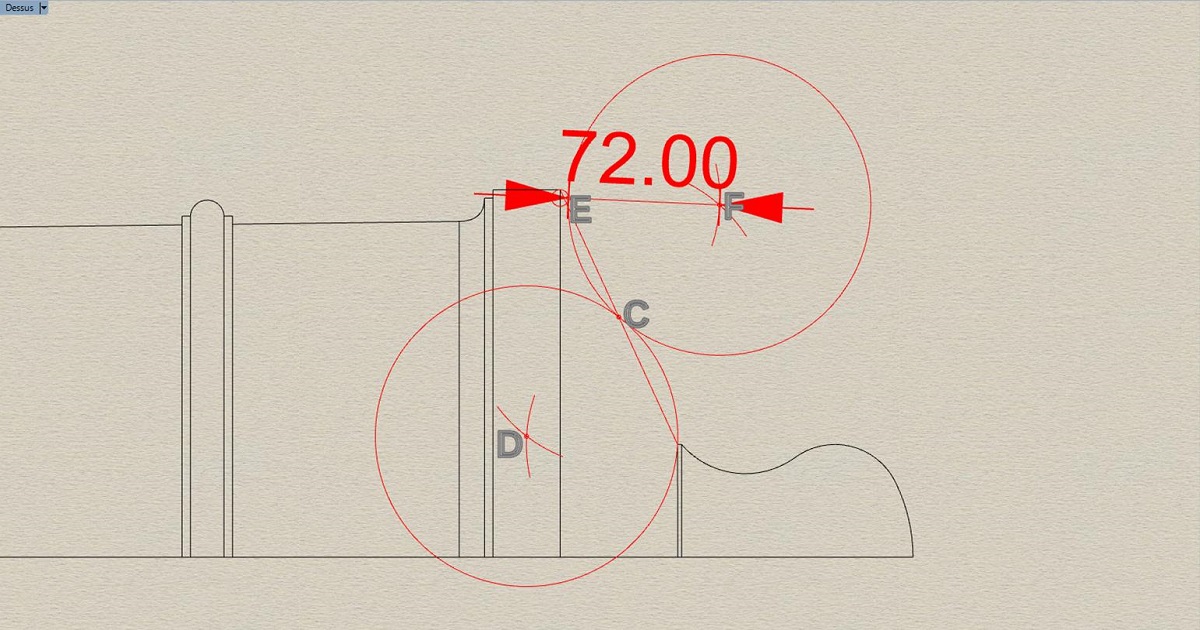

Au centre de la droite A/B, nous matérialisons le point C.

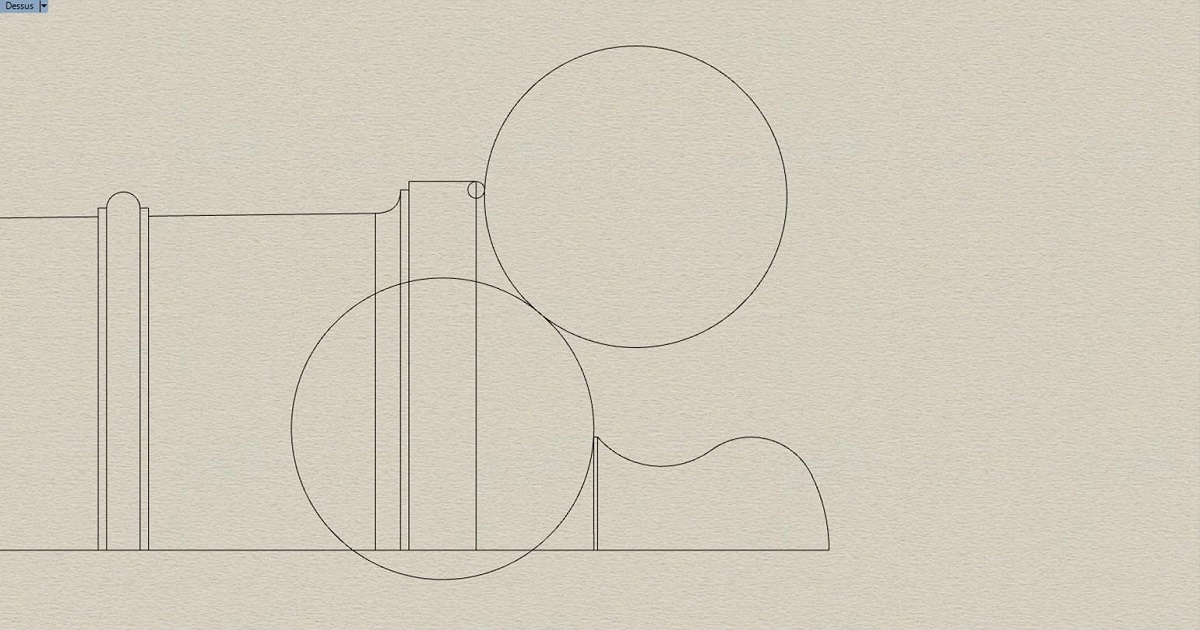

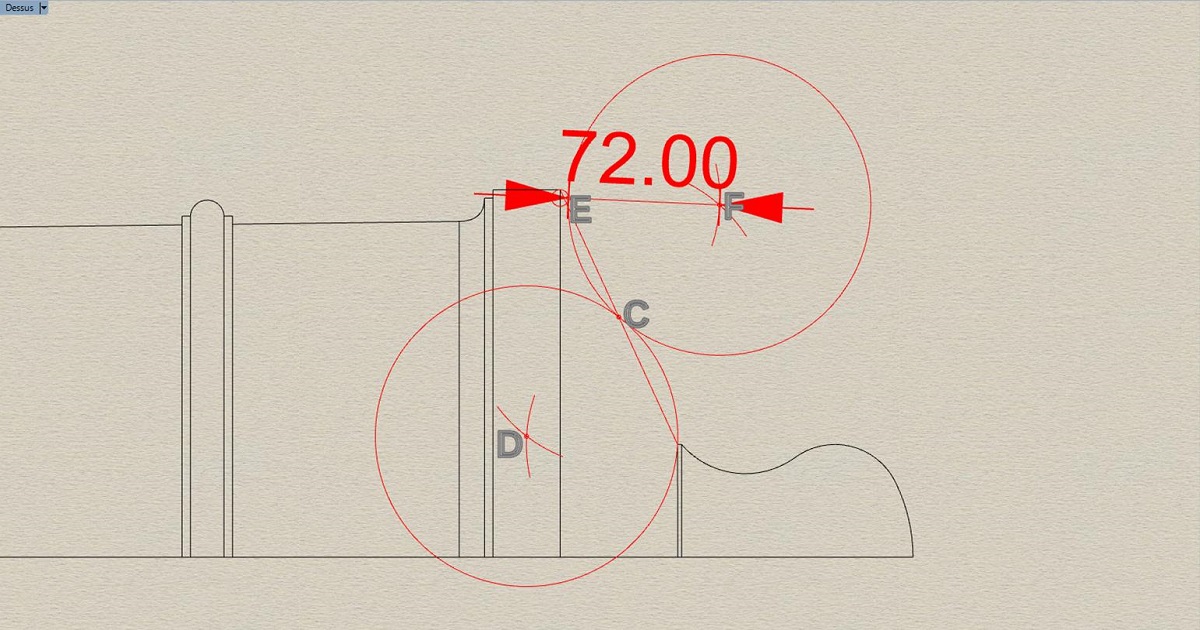

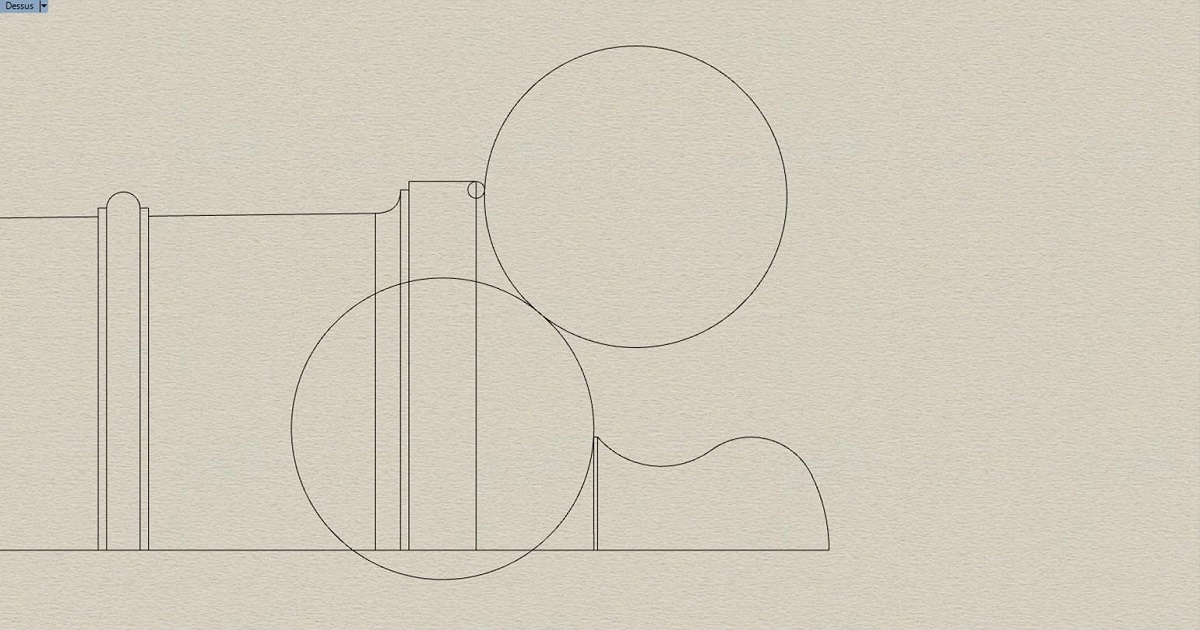

Nous traçons maintenant deux cercles de rayon identique égale à 9/12ème de calibre, soit ici 72 m/m :

Le premier de centre C, et le second de centre B.

Nous matérialisons maintenant le point D à la jonction des cercles de centre C et B coté plate-bande de culasse,

et traçons un cercle de centre D et de rayon D/B, la longueur de ce rayon correspondra à 9/12ème de calibre,

soit pour cette pièce de calibre 6, une cote de 72 m/m.

Nous venons avec ce tracé de matérialiser la partie convexe du cul-de-lampe.

Nous procédons maintenant au traçage de la partie concave du cul-de-lampe en

matérialisant les cercles de centre C et E.

Ces deux cercles auront un rayon égal à 9/12ème du calibre de la pièce, soit ici 72 m/m.

A l’intersection des cercles de centre C et E, coté bouton de culasse, nous matérialisons le point F.

Le point F devient le centre du cercle de rayon F/E égal à 9/12ème du calibre de la pièce, soit ici 72 m/m.

Le cercle de centre F devra passer par le point C et donc attoucher le cercle de centre D, comme le montre cette capture d’écran.

Le cas contraire serait révélateur d’une erreur dans les tracés et/ou les cotes relevées.

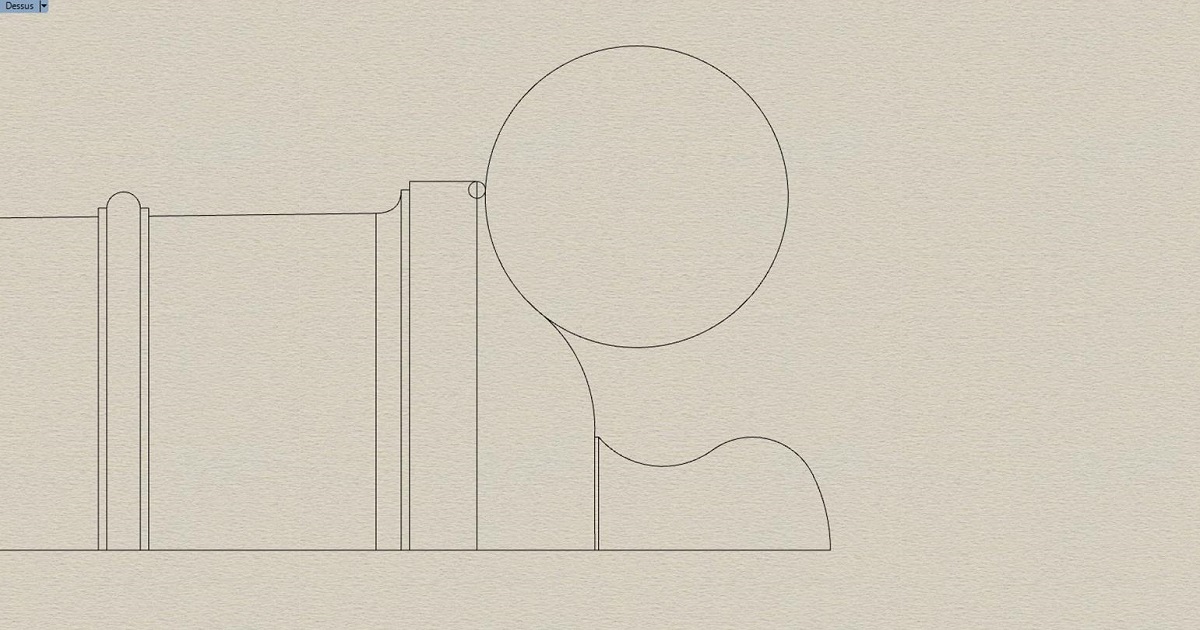

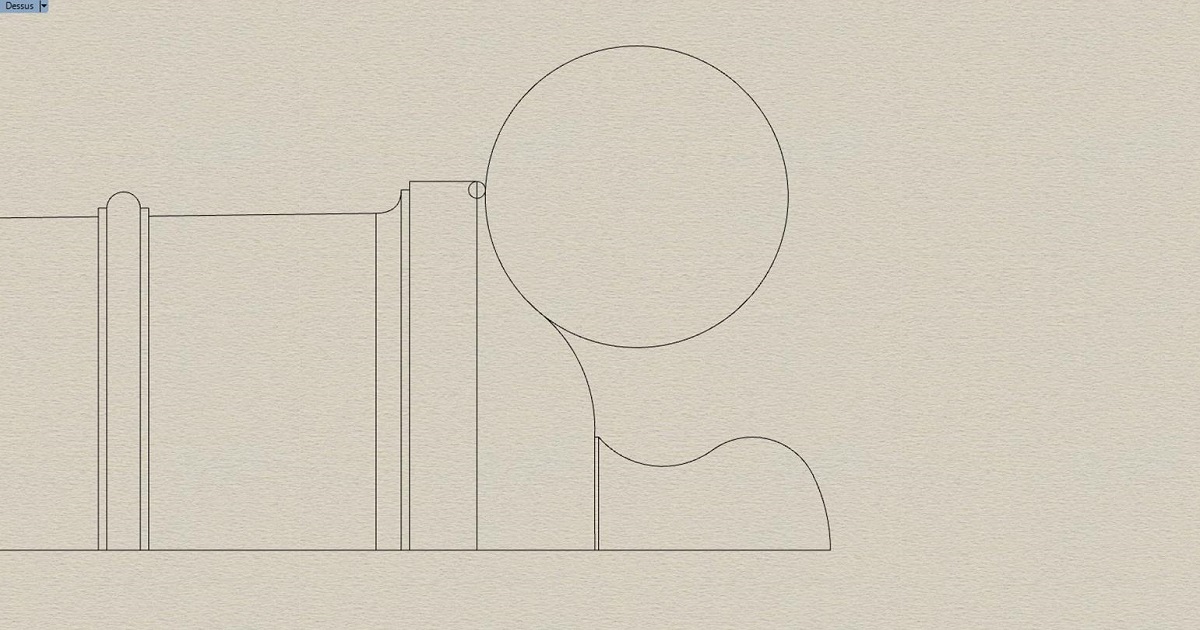

Nous procédons maintenant au tracé définitif du cul-de-lampe, et à l’épure des segments inutiles,

avec la reproduction des cercles de centre b, D et F.

Epure du cercle de centre D formant la partie convexe du cul-de-lampe.

Epure du cercle de centre F formant la partie concave du cul-de-lampe.

Epure du cercle de centre b formant l’adoucissement du cul-de-lampe avec la plate-bande de culasse.

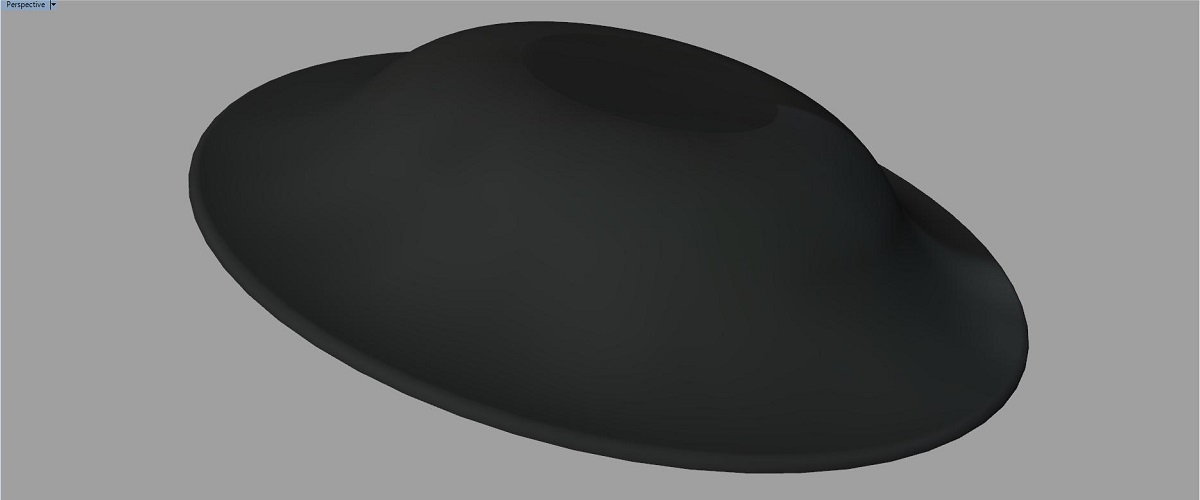

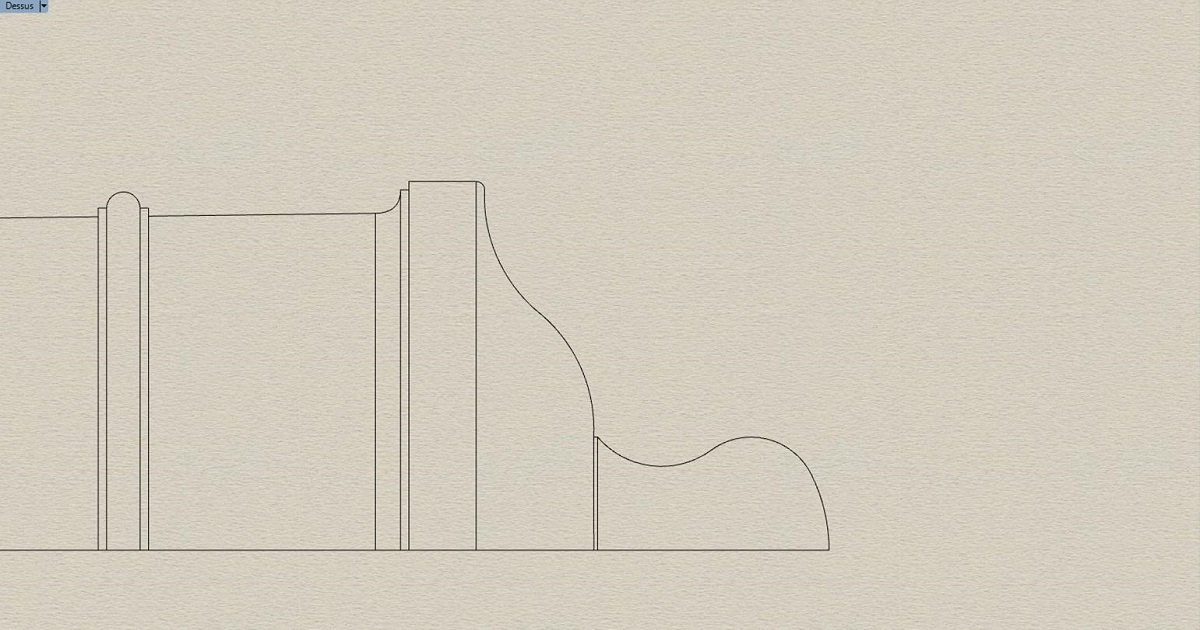

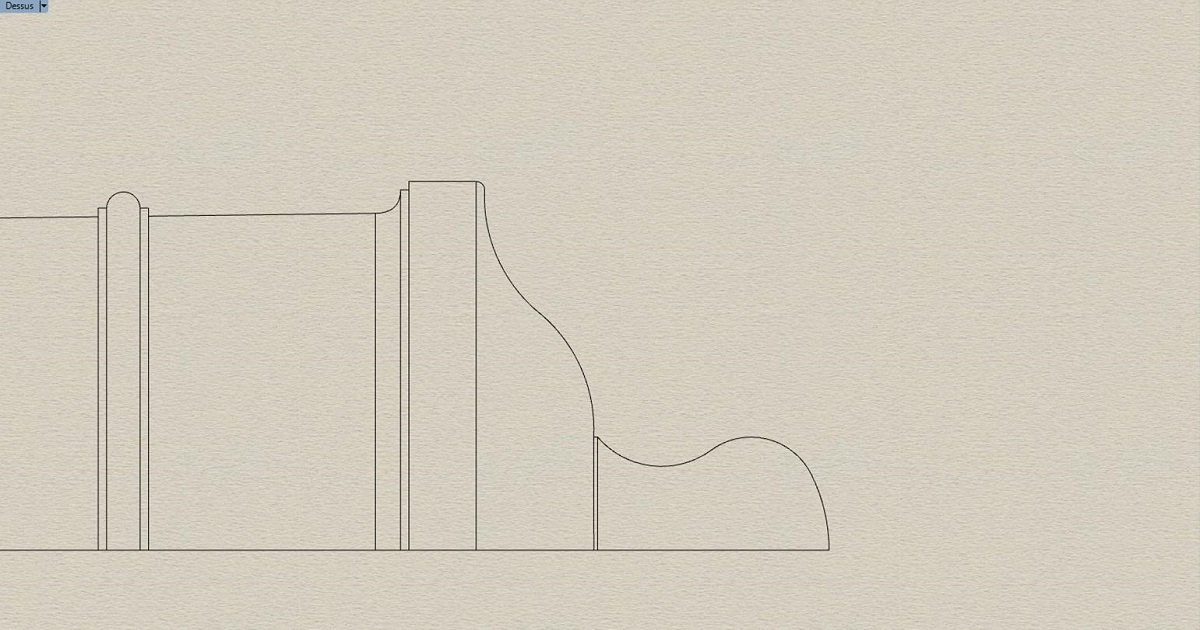

Un aperçu des différents points et tracés qui forment le cul-de-lampe.

Nous mettons ici en évidence les caractéristique d’élaboration des tracés de culasses sur cette période :

Les éléments de la culasse se positionnent uniformément dans les trois tiers de sa longueur, de telle sorte

que le cul-de-lampe n’occupe bien qu’un seul tiers depuis le vif de la plate-bande de culasse,

le collet du bouton et son listel, se cantonnent dans le tiers médian pour laisser le dernier au bouton de culasse,

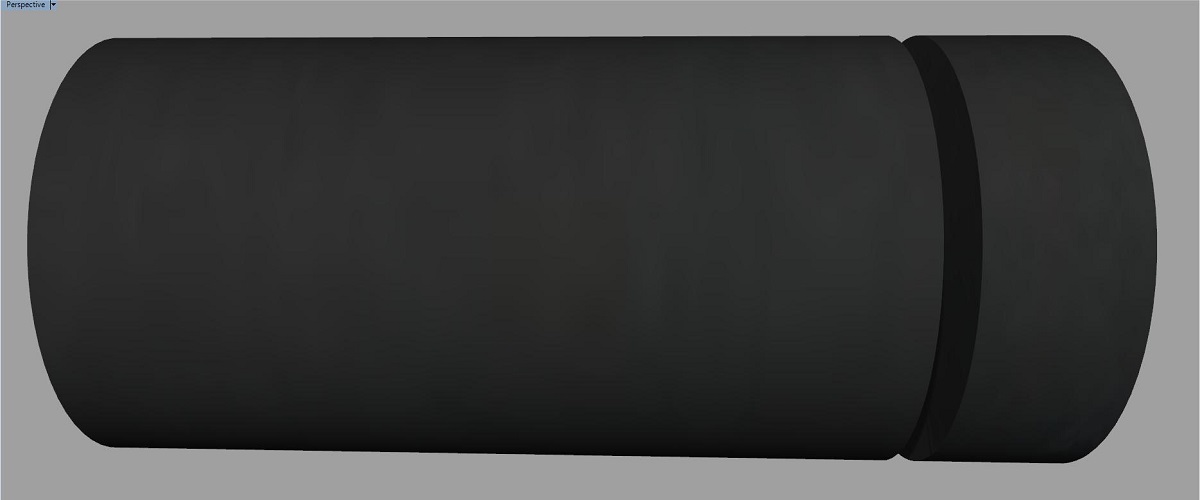

qui sur cette période de 1733 à 1766 prend la forme d’une ellipse et non d’une sphère identique à un boulet.

Il est toutefois intéressant de noter une particularité, déviante du tracé de Jean Maritz qui n’entâmes pas l’adoucissement

du cul-de-lampe au dernier quart de la largeur de la plate-bande de culasse, mais au vif inférieur de cette dernière,

en dehors du dernier neuvième de la pièce, considérant ainsi que l’adoucissement fait partie intégrante du cul-de-lampe

et non des neuvièmes de la pièce, ce qui devait être plus pratique pour en relever la cote de longueur totale.

Nous remarquons également que Maritz n’utilisant pas la largeur de la plate-bande de culasse en tant que repère et cotation de tracé,

mais se basant toujours sur le calibre de la pièce, son adoucissement présente une forme moins fuyante, un peu plus agressive.

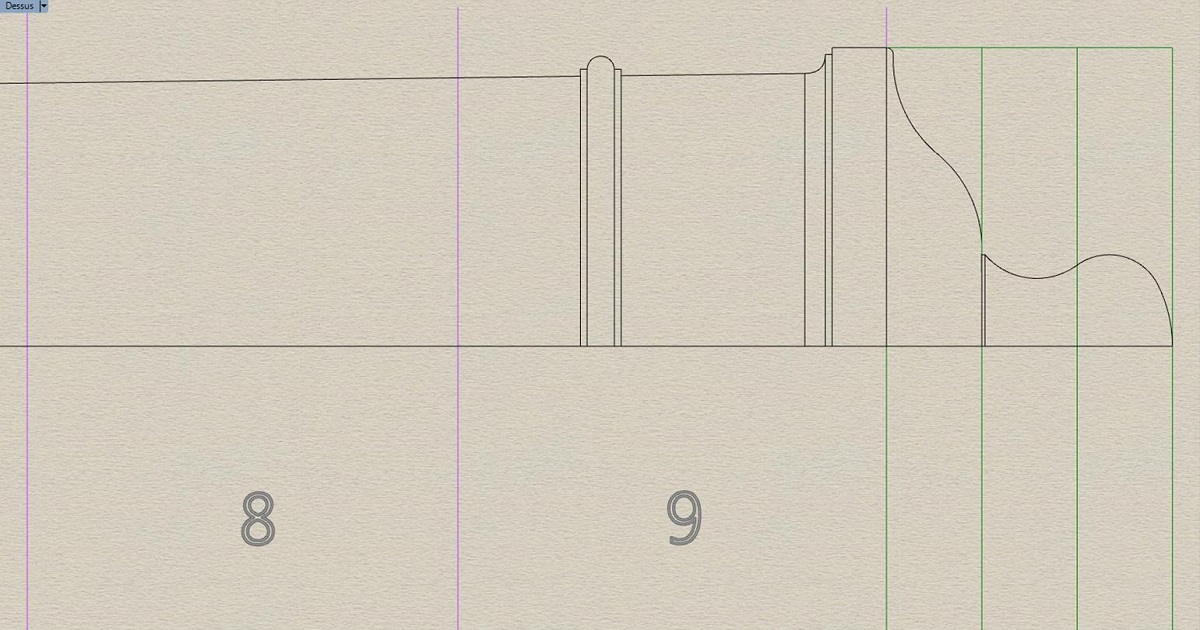

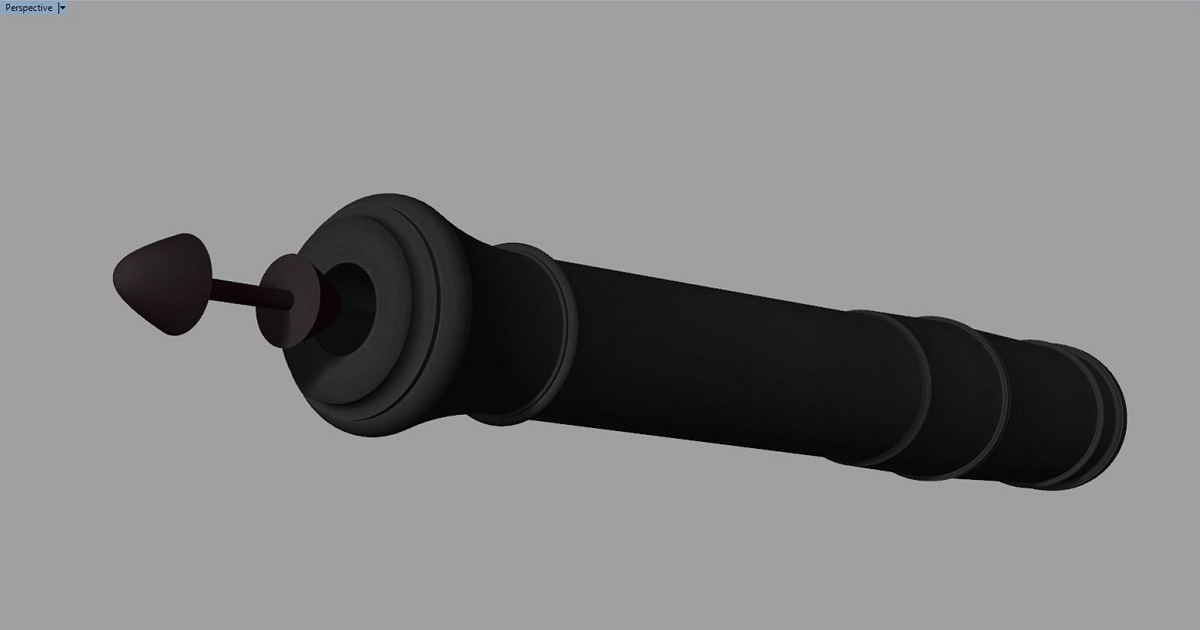

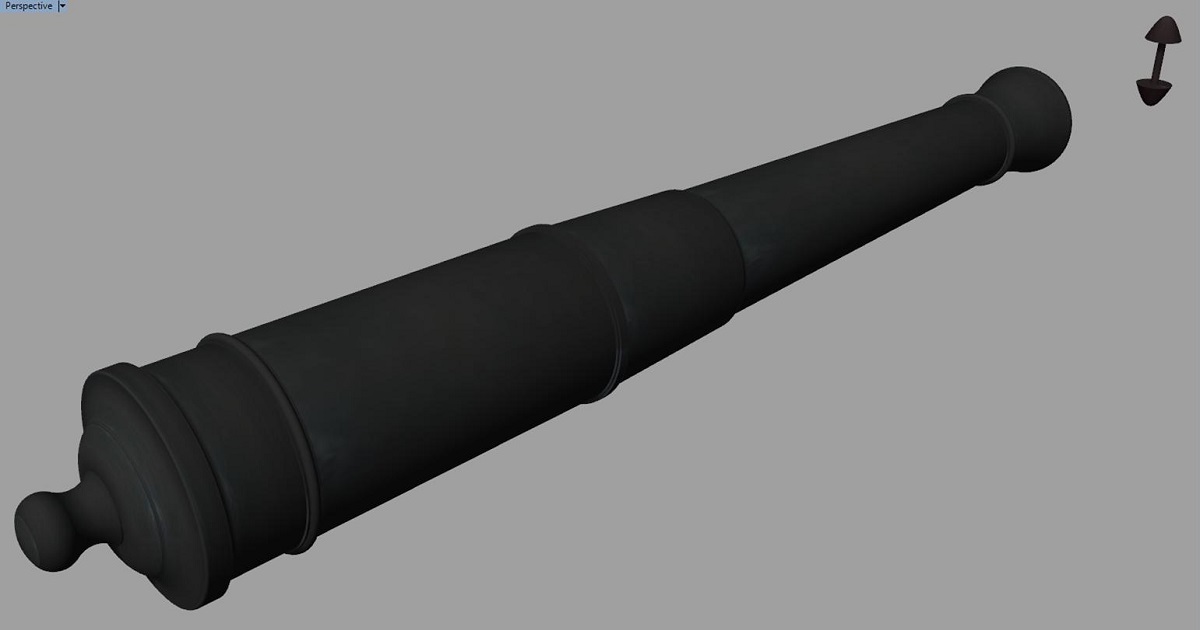

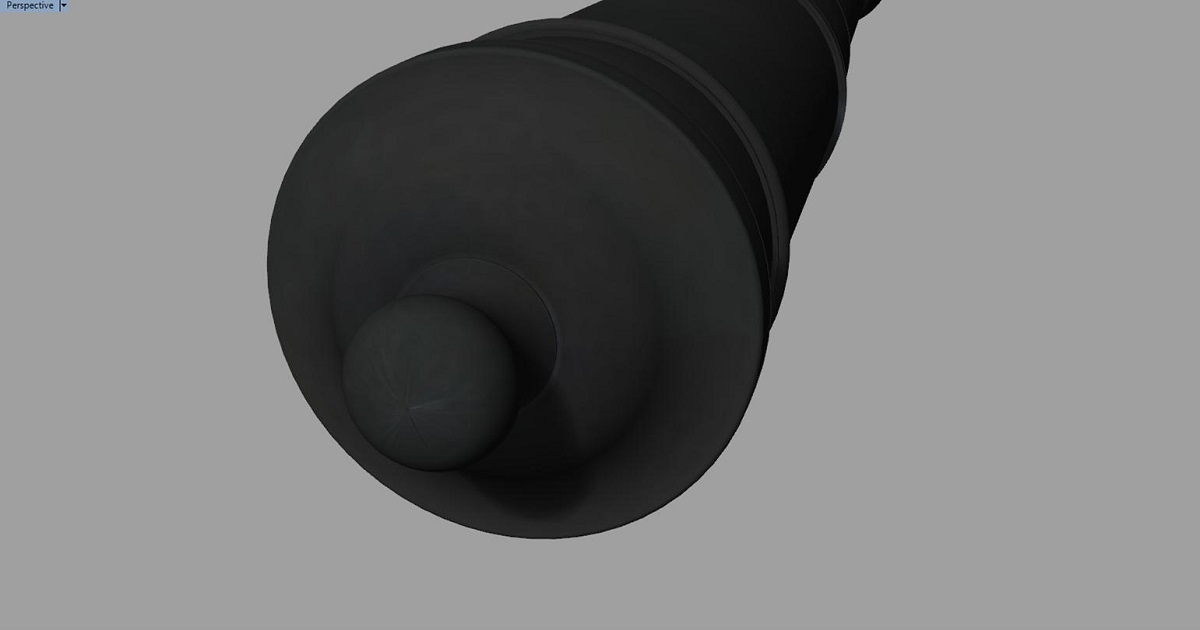

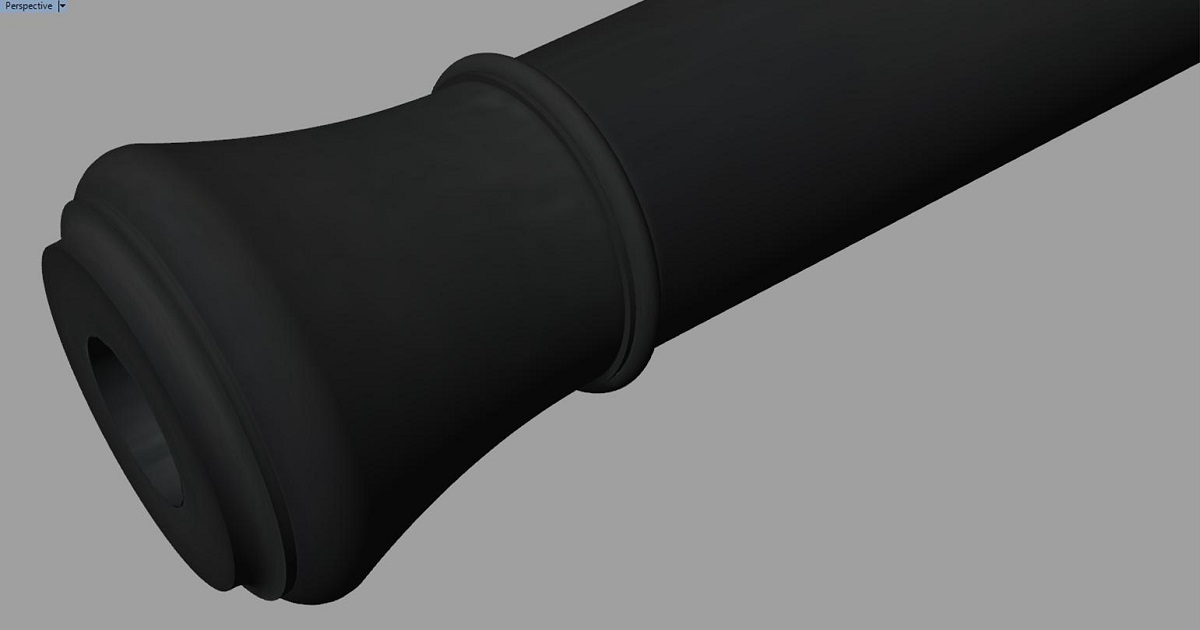

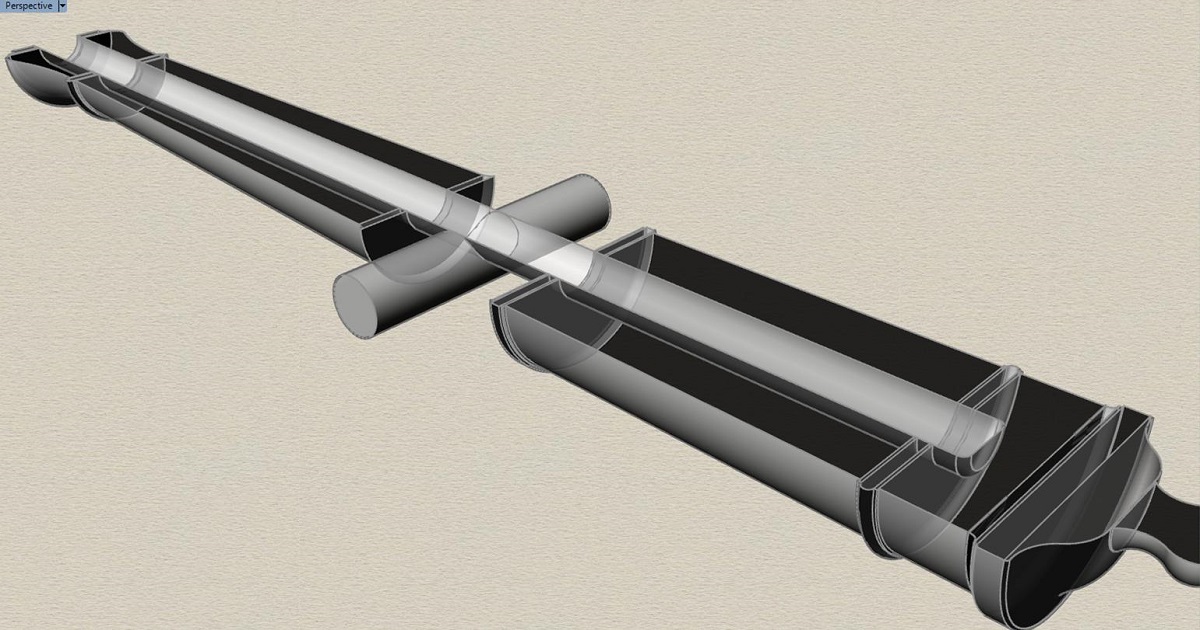

Une superposition des tracés en vue perspective mode rendu.

On remarque bien ici l’aspect massif de la partie convexe du cul-du-lampe,

ainsi que sa finesse de ligne à la jonction de la plate-bande … du pur Jean Maritz grand cru !!!

Deux petites dernières … pour la route … les spéciales Marco !

Prochaine étape de cette étude : Le tracé des tourillons.

Philippe

Philippe

Vue en perspective 3D < Lien actif

Vue en perspective 3D < Lien actif

mais toujours

mais toujours

et donc ! après tu vas en faire un vrai avec le tour a métaux Multirex que tu as réparé !!! si c'est ça je passe commande pour le Coureur !!!!!!!!!

et donc ! après tu vas en faire un vrai avec le tour a métaux Multirex que tu as réparé !!! si c'est ça je passe commande pour le Coureur !!!!!!!!!

Pol

Pol ça me fait penser que je vais venir te "canonner" un café dans pas très longtemps

ça me fait penser que je vais venir te "canonner" un café dans pas très longtemps

Pol

ça me fait penser que je vais venir te "canonner" un café dans pas très longtemps

Vue en perspective 3D < Lien actif

Vue en perspective 3D < Lien actif

l' ARTISTE

l' ARTISTE

pour ton travail Philippe.

pour ton travail Philippe.